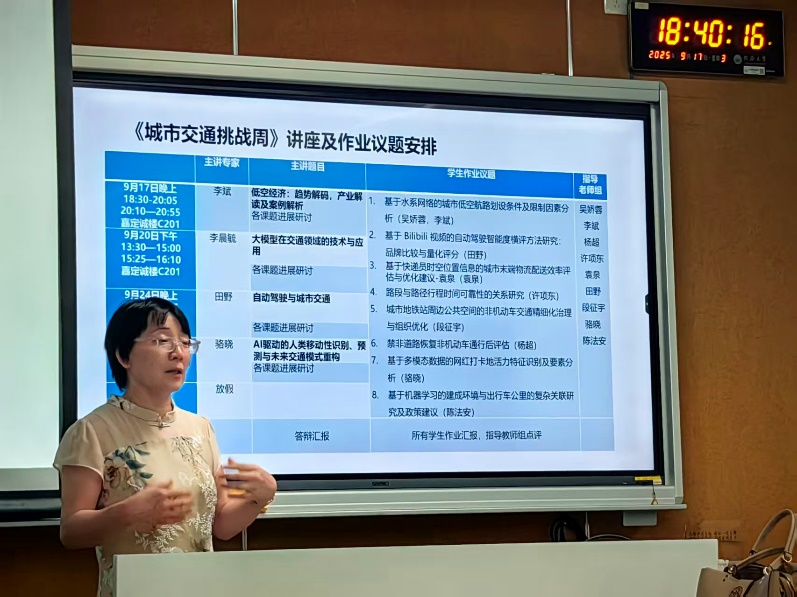

初秋时节,二十多位2025级同学如约走进美丽的同济校园,成为城市交通大家庭的成员。为帮助同学们快速适应科研学习生活,城市交通研究院结合当下城市交通热点问题,开展了颇具特色的实践课程——《城市交通挑战周》。课程为期三周,分为开题介绍、专家讲座、合作研究、课题汇报四部分。

课程引导

课程负责人、城市交通研究院副院长吴娇蓉教授首先对课程进行了介绍,随后由各题目指导老师对题目进行讲解。“城市交通挑战周”是学科交叉研究能力训练课程包中的一门实践课程,题目融合交通、城乡规划、经济、社会、管理、工程、电子信息等多个学科知识,帮助不同的专业背景、具有不同专业能力的同学们更好地了解城市交通领域前沿知识,培养从多维度看待问题的能力,增强学科交叉研究能力。

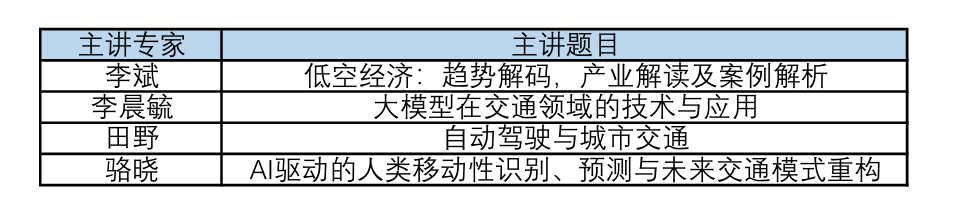

专家讲座

本次挑战周邀请行业专家上海市政工程设计研究总院城市交通院副总工程师李斌、百度智能交通产研总工程师李晨毓、城市交通研究院的优秀青年导师田野教授和骆晓副教授,就低空经济、自动驾驶等交通领域热点主题以及AI、大模型等热点技术在交通中的应用进行了讲座,为同学们展示了多维度、多学科交叉解决城市交通问题的范本。每场讲座过后,专家教授听取各组研究的进度,与同学们探讨交流研究过程中遇到的困难与问题,帮助同学们加速推进课题。

课题研究

研究院8位导师带领24名来自不同专业背景的2025级研究生开展课题。同学们结合自身专业背景与兴趣,3人一组自由组队,在导师与行业专家的指导下,对8个城市交通相关课题开展研究。

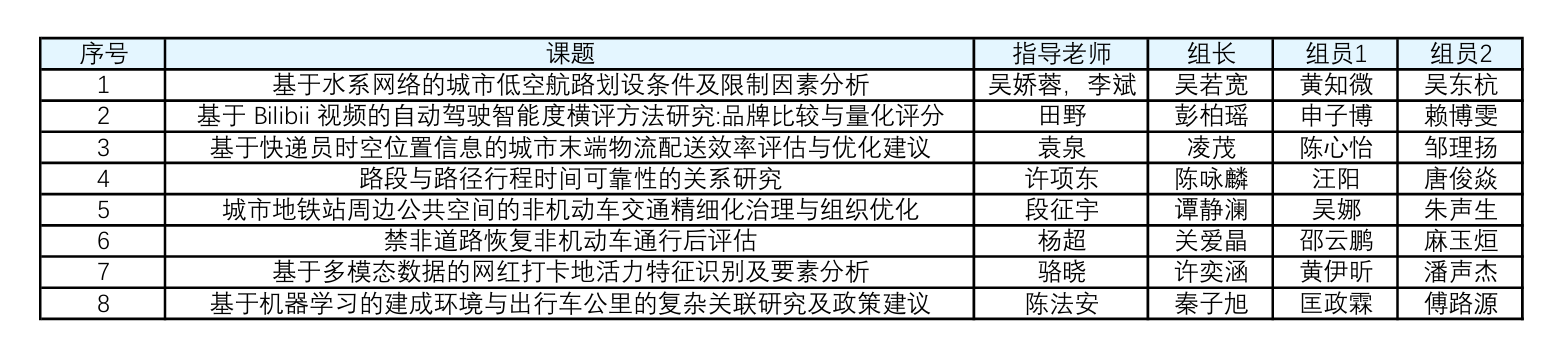

课题汇报

10月11日,“城市交通挑战周”8个课题小组进行了课题汇报,由吴娇蓉、许项东、田野、段征宇、岳李圣飒五位老师组成专家组,对课题成果进行点评指导。老师们首先肯定了同学们的工作与努力,同时也指出各小组在研究过程中存在的问题,并提出优化改进方向。

第一组《基于水系网络的城市低空航路划设条件及限制因素分析——以浦东新区为例》

课题探索了城市低空经济与水系网络结合的可能性,选取拥有高密度、网格化河道的浦东新区进行研究。首先对河道进行分类,从法规政策维度、航道属性维度、环境限制维度进行筛选,将需求场景与河道进行匹配。结合具体案例(新型药物的紧急配送),通过航路数据集构建、可行航道列举、航道指标量化,得出结果,验证了该研究项目的可行性。

点评:工作量值得肯定,逻辑闭环且完整。建议研究过程中要多交流沟通,避免前后脱节。此外,由于运输网络不是平面,不同物体对起降、空域的要求不同,研究中可以对载具的稳定性及运送物体的种类做进一步讨论。

第二组《基于Bilibili视频的自动驾驶智能度横评方法研究:品牌比较与量化评分》

课题以视频平台中大量实际测评视频为基础,通过对测评视频及其相关信息的提取、构建了涵盖有效驾驶片段、语音识别文本、评论及弹幕等多模态数据集,利用多模态大模型与计算机视觉算法,实现自动驾驶智能度的跨品牌横向量化评价,对车辆在效率、安全、舒适度以及感知、决策、控制和人机交互方面的表现进行了量化分析。最终得到横向评价结果,呈现出不同品牌在复杂城市环境中的实际表现差异,也证明了以互联网视频为数据源进行智能驾驶评估的可行性和潜在价值。

点评:在研究过程中需要注意平台算法与品牌公关对评论的影响;可以将主客观数据进行交叉检验,并关注时间维度以及热点事件对评价结果的影响,使课题更具现实意义。

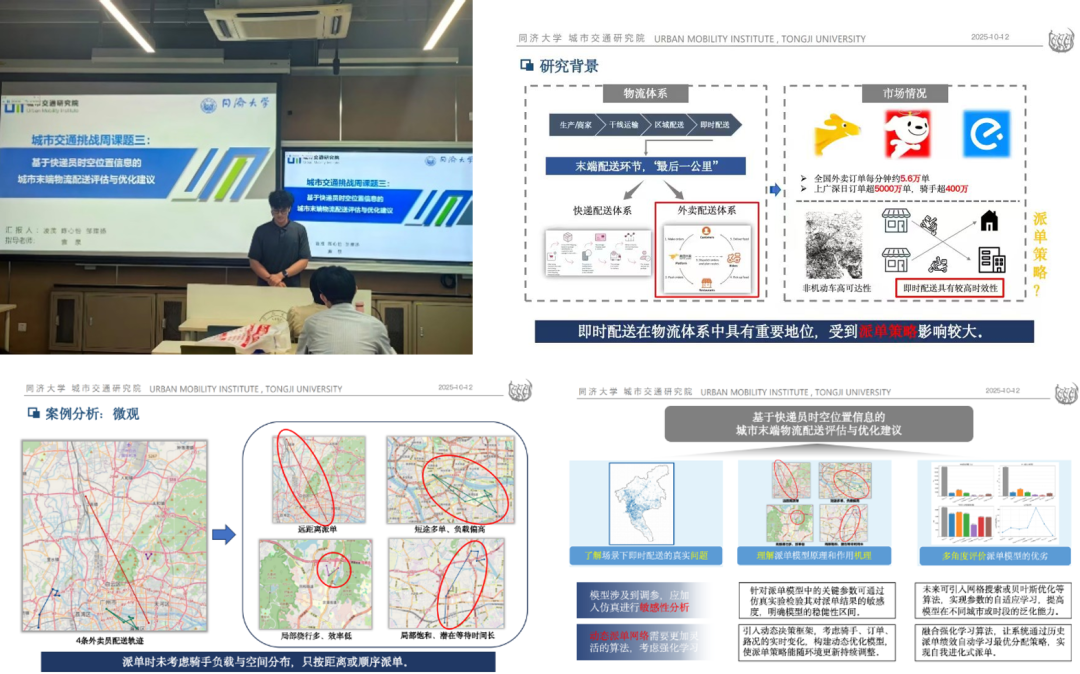

第三组《基于快递员时空位置信息的城市末端物流配送效率评估与优化建议》

课题旨在用真实时空位置信息刻画“快递员—订单”在时空上的供需错位,设计并测试一种基于快递员实时可达圈的订单发送规则,减少空驶与绕行,并提出新的调度优化方案。通过对核心商务区、旅游区、成熟生活居住区、高校区,以及各区域不同时段的错位指数进行研究,发现在时间上凌晨匹配最差;在空间上经济发达、人口密集区域匹配最差。通过新模型重新派单,可以抑制跨区长单与过度集中派单,可以兼顾骑手公平性与调度稳定性。

点评:课题的整体思路是先评价后优化,在研究中应该加入现实场景和约束,如考虑骑手的接单数量。可以进一步明确研究的定位,更加注重方向的研究,而不是改进具体算法。

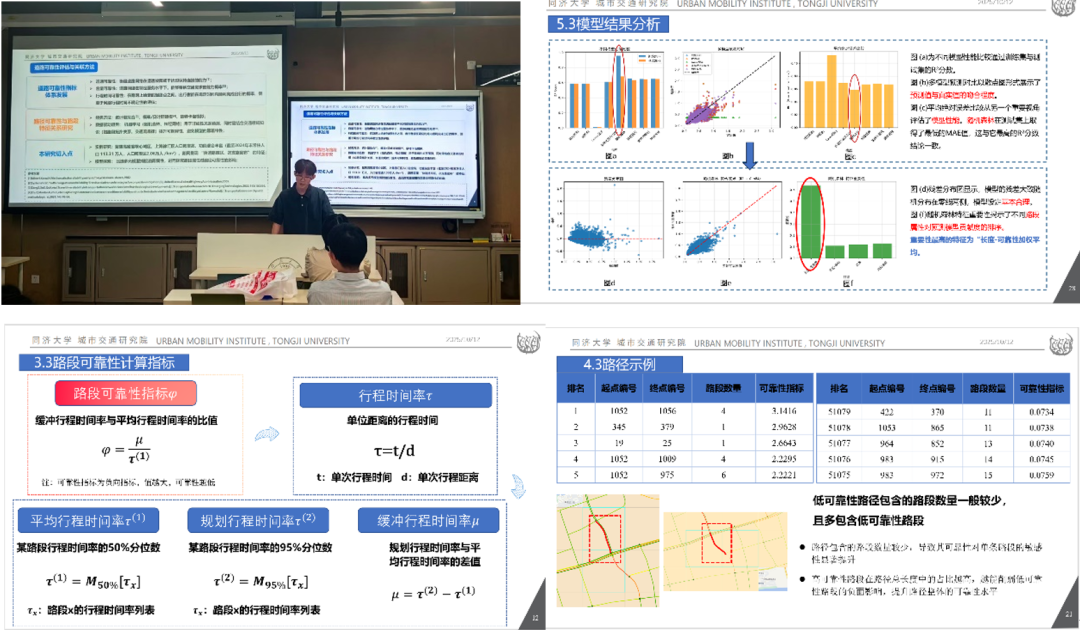

第四组《路段与路径行程时间可靠性的关系研究》

课题着眼于出行者对出行的行程时间可靠性的要求,探究和验证路段相关要素对路径行程时间可靠性的实际影响,以期指导出行者进行更可靠的出行路径选择。对路段级、路径级可靠性进行计算,分析路段相关指标对路径行程时间可靠性的影响。最终根据评估结果,对出行者与规划管理部门提出了路径选择、基础设施投资建议。

点评:在研究过程中应注重路径算法的应用,同时要注意课题研究与实际工程项目之间的差异,可以进一步完善研究背景,讲述本研究与其他研究的不同之处。

第五组《城市地铁站周边公共空间的非机动车交通精细化治理与组织优化》

课题梳理了国内外非机动车管理的法律法规、技术标准和实践经验;以安亭站为例,通过实地调查根据,发现非机动车停放供给不足、无序停放、外卖车挤占非机动车道等问题。空间效率最大化、分类分区管理、安全至上等原则,并设计了涵盖双层B+R、临时停放区改成共享单车停放区域、商户门前规范停车、公交站点与出入口指引优化的改造方案,绘制了行人、非机动车流线图。

点评:课题涉及到的调查工作量较大,有限时间内完成较为不易,但课题各部分内容之间联系不够紧密。对于具体案例,空间划分要有差异化、行人路权要保证,且要考虑添加执法机制。

第六组《禁非道路恢复非机动车通行后评估》

课题在上海等城市逐步研究恢复禁非道路的非机动车通行的背景下,对已恢复非机动车通行的道路进行后评估。通过收集禁非道路恢复后的非机动车及机动车的流量、速度、延误时间等数据,骑行者、行人、驾驶员及沿线居民对恢复后的满意度、便利性和安全性感知数据,量化评估恢复措施的实际成效,同时兼顾对负面影响的评估,为未来的政策优化和交通精细化管理提供了借鉴。

点评:汇报可以更精简,在研究时应紧密联系小组其他同学的研究内容。应注意恢复非机动车通行前后数据的比较,探究数据差异产生的原因是正常数据波动,还是与恢复通行政策有关。

第七组《基于多模态数据的网红打卡地活力特征识别及要素分析》

课题通过多模态数据融合技术识别网红打卡地的活力特征。采用多个社交平台的签到、图片、文本数据、流活动数据、城市基础设施数据,选取典型网红打卡地进行活力研究,构建多维度活力指标体系,对典型网红打卡地案例进行比较分析并给出评价,并最终给出文化、业态、运营、数字四个维度的建议。

点评:建议明确网红打卡点的具体定义,也可以对不同人群感兴趣的打卡地进行区分。可以进一步对未来可能出现的网红打卡地进行预测。在研究过程中应注意不同模块协同性,避免造成割裂。

第八组《基于机器学习的建成环境与出行车公里的复杂关联研究及政策建议》

课题主要关注建成环境要素(如人口密度、岗位密度、土地利用混合度、道路密度、可达性等)与车辆出行车公里(Vehicle Kilometers Traveled, VKT)的关联。为解决居民“自选择”偏误、多重共线性、忽略空间异质性等问题,课题建立了基于机器学习的影响识别方法,通过建成环境指标收集与计算、共线性分析与机器学习模型拟合、重要性排序,最终提出政策建议。

点评:建议明确VKT数据在课题中的作用,在最后提出政策建议时,要注意与前面研究结合的紧密性,使过程和结论关联更自然。

最后,吴娇蓉教授对于本次“城市交通挑战周”进行了总结:“城市交通挑战周”或许是同学们所有课程中印象最深的一门,挑战周的时间较短,具有一定难度,也产生了很多困难,但对同学们科研能力的提升会有很大帮助。

吴教授还为同学们今后的科研提出了建议:在研究中要重点关注研究思维与逻辑的闭环性、各部分研究内容间的关联性。在平时的科研中,同学们应增加与老师的沟通交流,避免闭门造车。也要学会如何协同努力、通过讨论取长补短,最终达成“1+1+1>3”的团队效果。

吴教授表示,如今挑战周已落下帷幕,正式的研究阶段即将开启。希望上述建议能为同学们提供切实参考,助力大家在后续研究中持续成长。

结语

“城市交通挑战周”是学科交叉研究能力训练课程包之中,非常具有特色的实践课程。通过为期三周的课题研究,同学们不仅收获了知识、技能,更是正式打开了研究生生活的大门。而在此期间收获的对分工合作、交流沟通、思想碰撞的感悟,将成为宝贵的财富,陪伴同学们的学业生涯,做到“众志成城,思想聚‘交’”。

学生感言

“三周时间很长也很短,很长所以可以让我学会一些新知识、磨炼一些新技能、了解一些新热点、交到一些新朋友;但也很短,不能将课题打磨得十分完美。非常感谢吴娇蓉教授对我们的引导与鼓励,感谢讲座的专家教授带领我们了解专业热点议题,还要感谢田野教授对课题的耐心指导。”

“城市交通挑战周这门实践课程,让我切实体会到了真实的研究过程,从选题、开题,到分工、调查、数据收集处理,通过交流沟通最后得到结论。这次经历为我的研究生生涯打下了良好的基础。”

“这次研究过程让我有了两个十分重要的科研感悟,那就是与同学合作和与老师交流。一个人的力量终究是有限的,良好高效的分工合作可以各施所长,大大提升整体效率。而与老师进行交流可以避免研究偏离方向,使项目推进更加顺利。”